建築の技術と心を知る100冊(スターブックス シリーズpart.4第4版)

明星大学図書館「スターブックス」シリーズpart.4第4版

建築学部建築学科推薦!

建築の技術と心を知る100冊

(資料タイトルをクリックすると明星大学図書館蔵書検索(OPAC)画面へ移動します。)

|

『カテドラルを建てた人びと』 |

フランスのカテドラルをつくった建設者たちの物語。そして中世の建築家の姿と社会背景を浮き彫りにした総合書。 (推薦:村上晶子) |

|

『代謝建築論 -か・かた・かたち』 |

[目次] 1:デザインの方法論 2:伝統について 3:目に見えるものの秩序 4:目に見えないものの秩序 5:建築は代謝する環境の装置である 6:建築家と思想 (推薦:村上晶子) |

|

『人はなぜ建てるのか』 |

[目次] かたちといのち 1:建築家の仕事を問い直す 2:人を育てる空間 3:共同体の空間 4:風景を旅する 5:持続する建築と都市 6:森に還ろう |

| 真の教育者であり建築家である香山 壽夫が語りかける。筆者は人間社会そして自然の諸相に関わる建築を通しての思考を「人はなぜ建てるのか」という問いとして収斂している。「建築とは今ここにいる私と誰かを共にひとつに包むことである」というように平易な言葉を使いながら本質と核心に迫ってくる。建築をつくる者、建築を教える者、そして建築を学ぶ者にとって精神的な基盤となる書である。 (推薦文:村上晶子) |

|

|

『かたちのデータファイル -デザインにおける発想の道具箱』 |

人間-環境系に関する「かたち」のデータと資料がまとめられた一冊。 |

| Ⅰかたちのことば/Ⅱかたちの知覚/Ⅲかたちの技術/Ⅳかたちの幾何学 デザインを志向する者にとっての実践の書として必携といえるものである。全体は4章で構成される。初めの2章はかたちに関する古典的な解釈や知覚・認知に関する諸理論を中心とした資料を整理・編集されたものである。第3章は設計の道具となる尺度についてかたちの技術として収集されている。古典的な理論でもあるが、日本と西洋のかたちの規範の再やかたちをつくるための人間の歴史そのものが感じられる。最後の章では建築形態に現れる「美しいかたち」の幾何学的性質とその応用によって数学的に解説され、まさに発想の道具箱となるものである。 (推薦文:村上晶子) |

|

|

『それでも建てたい家』 |

新築、改築、増築、改装。マンションや建て売りの選択。さて、何から考え始めたらよいのでしょうか。書斎は必要か、リビング・ルームは不要か…。いかに住むかを追求し続けてきた住宅建築家が、その設計思想とアイデア、職人や資材の事など、家づくりの基本と応用を伝授します。 (推薦:村上晶子) |

|

『都市のイメージ』 |

イメージアビリティという独自の概念を半世紀前に提唱し、都市デザインの世界に新風を吹き込んだ書。美しく、楽しい、喜びある都市の姿とは。都市に暮らす人びとの視覚・心理・行動様式に着目し、豊かな生活拠点を築くためのデザイン原理を考究する。読み継がれる名著。 (推薦:村上晶子) |

|

『空間に恋して-象設計集団のいろはカルタ』 |

沖縄の衝撃、十勝の日常、台湾の持続。象設計集団33年の全容。 (推薦:村上晶子) |

|

『集落の教え100』 |

建築家原広司が、そのライフワークである世界の集落調査をとおして受けた空間デザインに関する教え100フレーズ。 (推薦:村上晶子) |

|

『パタン・ランゲージ―町・建物・施工』 |

建築と計画に対するまったく新しい取り組み方を述べるシリーズのうちの第2部にあたる。原著 (OxfordUniversity Press, 1977) の全訳。 (推薦:村上晶子) |

|

『かくれた次元』 |

『沈黙のことば』を著した人類学者ホールの第二の書。空間の利用が文化によっていかに影響されるかについて独自の見解を述べる。 (推薦:村上晶子) |

|

『建築と庭 -西澤文隆「実測図」集』 |

西沢文隆(にしざわ-ふみたか): 昭和時代の建築家。大正4年生まれ。庭や古建築の実測と日本の風土にあったコートハウス(中庭型住宅)で注目された。 (推薦:村上晶子) |

|

『らくらく図解アンケート分析教室』 |

第1部 基礎編 第2部 解析手法編 第3部 実践編 (推薦:村上晶子) |

|

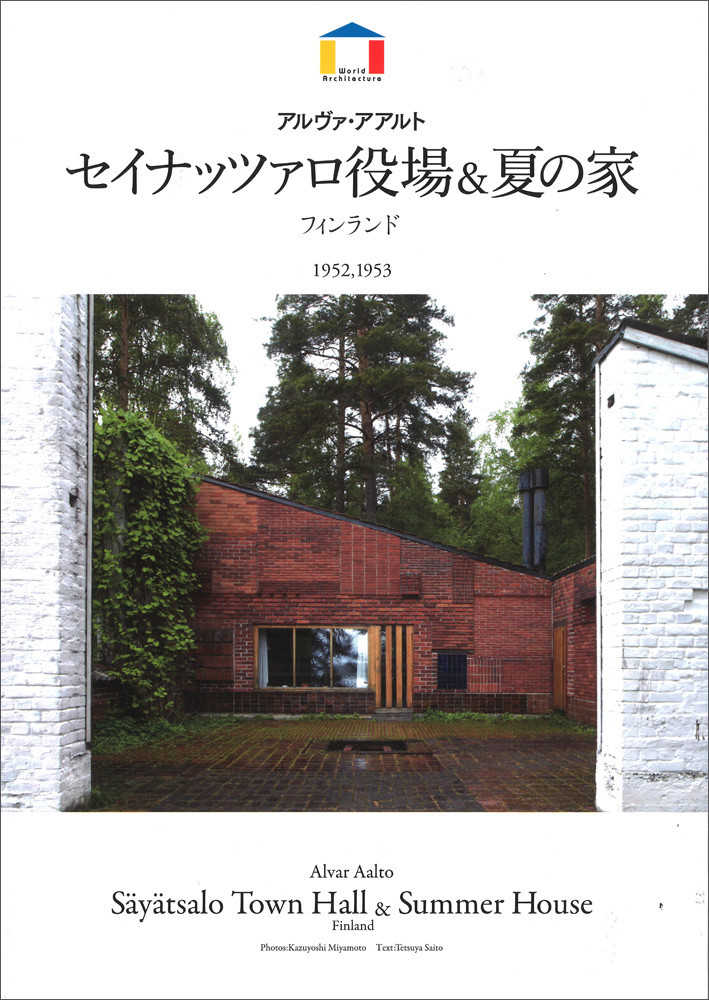

『セイナッツァロ役場&夏の家:アルヴァ・アアルト:フィンランド』 |

[目次] レンガの時代を幕開ける建築1・セイナッツァロ役場 レンガの時代を幕開ける建築2・夏の家 |

| アルヴァ・アアルトは、フィンランド出身の20世紀を代表する建築家である。鉄やコンクリートといった無機質な素材ではなく、木材や柔らかな曲線を用い、自然と調和する建築を数多く生み出した。人の心にそっと寄り添うような温かみのある空間は、今なお多くの人々に愛され続けている。住宅や暮らしに関心のある者にとって、知っておきたい存在である。 (推薦文:齊藤哲也) |

|

|

『建築史』 増補改訂版 |

日本と西洋の古代、中世、近世、近代の建築について、また現代建築についてはカラーで収録。豊富な索引(建物・項目、人名、地名)付き。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『教養としての建築入門』 |

名建築で過ごす時間はなぜ格別なのか。日本と西洋の建築史を一望し、観賞・設計・社会という三つのアプローチから建築を堪能する入門書。 (推薦:齊藤哲也) |

| 東京大学における講義の集成。建築家の次代へのメッセージ。 第1弾『構造デザイン講義』第2弾『環境デザイン講義』第3弾『形態デザイン講義』 (推薦:齊藤哲也) |

|

|

『時がつくる建築:リノベーションの西洋建築史』 |

西洋建築史にみられる数々の既存建物の再利用の事例や言説を読み解きながら,スクラップ&ビルドの新築主義から脱却し,より豊かな建築とのつきあいかたを示す。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『デザインのデザイン』 |

MUJIブランドの国際的成功の立役者でもあるデザイナー原研哉の著書。 アジア各国語版をはじめ多言語に翻訳されている。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『宇宙船地球号 操縦マニュアル』 |

地球を一つの宇宙船と捉える刺激的な発想で、エコロジー・ムーヴメントやインターネット的思考を生むきっかけにもなった書。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『エッフェル塔』 |

1889年パリ万博のために建造されたこの鉄の塔から記号と表徴を紡ぎ出し、読み解き変貌させ創造力のなかを滑空させる。バルトの思考の原点と軌跡。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『火山のふもとで』 |

松家仁之デビュー長編小説。国立現代図書館設計コンペの闘いと若き建築家のひそやかな恋を、軽井沢の山荘に流れる幾層もの時間が包みこむ。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『木に学べ -法隆寺・薬師寺の美』 |

法隆寺金堂の大修理、法輪寺三重塔、薬師寺金堂や西塔などの復元を果たした最後の宮大工棟梁・西岡常一氏が語り下ろしたベストセラー。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『現代思想入門』 |

物事を二項対立で捉えない。秩序の強化を警戒し、多様性を泳がせておく。現代思想の真髄をかつてない仕方で書き尽くした「入門書」の決定版。 (推薦:齊藤哲也) |

|

『建築20世紀』part1,part2

|

新建築 第66巻2,8号 PART1:1991年1月臨時増刊号 創刊65周年記念号 PART2:1991年6月臨時増刊号 創刊65周年記念号 |

| 20世紀の世界および日本の建築を、 約850掲載している。写真・解説ともに充実しており、近現代建築の全体像をつかむことができる。大変わかりやすく、楽しく学べる本である。 (推薦文:高橋彰子) |

|

|

『日本の建築空間』

|

新建築 第80巻14号 2005年11月臨時増刊号 飛鳥時代から21世紀まで、「空間」という視点で選んだ100の日本建築を、写真を中心に紹介。 (推薦:高橋彰子) |

|

『建物はどのように働いているか』 |

建物の働きと仕組みに関する広範なことがらを一巻にまとめた本。 建築には、時間・空間・スタイルを超越した理法が存在する。 (推薦:高橋彰子) |

|

『コミュニティデザイン -人がつながるしくみをつくる』 |

モノを使う人達のつながり=コミュニティのデザインを切り開いた著者による、社会の課題を解決するしくみづくり。 (推薦:高橋彰子) |

|

『宮脇檀の住宅設計テキスト』 |

宮脇檀と研究室が、20年の設計の軌跡をまとめ、住宅設計は、いかに進めるべきか?いま住宅に何が求められているか?住まいの考え方、手法、技術、ディテールのすべてを公開。 (推薦:高橋彰子) |

|

『設計のための建築環境学-みつける・つくるバイオクライマティックデザイン』 日本建築学会【編】 |

1章 目でみる建築環境 2章 みつける・つくる建築環境 3章 バイオクライマテックデザインの系譜 |

| 昨今のエネルギー事情を踏まえると、できるだけ少ないエネルギーで快適に暮らすことのできる住宅を設計することが必要である。本書は、光・熱・空気といった環境要素の原理を学び、建築設計や生活に活かす方法にフォーカスし、解り易く解説している。 (推薦文:小笠原岳) |

|

|

『空間のエコロジー -空間の認知とイメージ』 |

動物や人間と空間・環境の間にある、巧みな仕組みや不思議な関係を、生態学(エコロジー)的視点から解きあかす。 (推薦:高橋彰子) |

|

『インテリアと日本人』 |

わが国を代表するインテリアデザイナーが、創作の実際に則して「日本的空間」の特質を解きあかす。 (推薦:高橋彰子) |

|

『コンパクト建築設計資料集成』 |

資料集成本編の膨大な資料を、学生向けに再編成された書。建築製図の補助資料、また建築計画の講義の教材として編集されている。 (推薦:高橋彰子) |

|

『コンパクト建築設計資料集成「住居」』 |

住宅やインテリアを学ぶ上で是非知っておきたい定番住宅から世界の民家事例、最新の住宅事例を収載。 (推薦:高橋彰子) |

|

『構造と感性-構造デザインの原理と手法』 |

川口衞が携わってきた構造設計の実例の数々を、構造原理、設計思想、設計手法という3つの観点から解説を試みた本。 |

| 吊り構造、スペースフレーム、空気膜構造など、世界に前例のない構造デザインを、我が国を代表する構造エンジニア、川口衞がどのように発想し、実現していったのか、豊富な図・写真を用いて解説する。構造エンジニアの感性から創造されるものづくりの世界を、ぜひ、のぞいてみてください。 (推薦文:松尾智恵) |

|

|

『ダイニングキッチンはこうして誕生したー女性建築家第一号浜口ミホが目指したものー』 |

DKの誕生には、戦前からの経緯と、戦後の復興・民主化にかける建築家たちの声、封建制との闘い、そして女性建築家第一号・浜口の信念があった。 (推薦:高橋彰子) |

|

『沈黙の春』 |

自然を破壊し人体を蝕む化学薬品。その乱用の恐ろしさを最初に告発し、生涯をかけて闘ったR・カーソン。歴史を変えた20世紀のベストセラー。 (推薦:小笠原岳) |

|

『自然共生建築を求めて』 |

エネルギー問題や環境問題を背景として、建築環境を調整する技術とは何か。いま現在の著者が考える答えを記した書。 (推薦:小笠原岳) |

| 『地震と防災-”揺れ”の解明から耐震設計まで』 武村雅之【著】中公新書  |

最新の研究成果とそこに至る歴史をひもとき、地震を理解するための基礎知識と、予測や耐震設計など地震対策の現状について平易に解説する。 (推薦:年縄巧) |

|

『ノースライト』 |

横山ミステリーの代表作にして異色の建築家小説。2020年にNHKでテレビドラマ化された。失踪した家族、残されたのは古ぼけたタウトの椅子。 |

| 父親を事故で失った過去を背負う建築士・青瀬稔は、ある施主から「あなた自身が住みたい家を建てて下さい」と要望される。燻っていた設計への情熱を再び燃やし斬新な北向きの家を建てるが、施主はそこには住まず、その謎を解くべく青瀬は奔走する。建物や情景の詳細な描写や終盤の伏線の回収は見事であり、親子愛を描いた作品でもある。 (推薦文:年縄巧) |

|

|

『大地動乱の時代 -地震学者は警告する』 |

小田原地震が七十年ごとに発生することを明らかにした地震学者がその根拠を明快に説き、東京一極集中の大規模開発に警鐘を鳴らす。 (推薦:年縄巧) |

|

『土質力学』 |

1956年の刊行以来、多くの大学や高専で採用され、高い評価を得てきた教科書の改訂新版。地盤工学への展開を見据えた、土の力学に偏らない幅広い基礎を網羅。 (推薦:矢島寿一) |

|

『土の強さと地盤の破壊入門』 |

土の強さと地盤の破壊という複雑な世界を平易な言葉で伝える。土質工学会による、類書の少ない絶好の入門書。 (推薦:矢島寿一) |

|

『新編 地盤と構造物-地質・土質と鉄道土木失敗と成功の軌跡』 |

第二次大戦後から現在に至る、ほぼ50年余にわたる鉄道建設、改良、保守、災害等における地質・土質に関連した問題を、著者の経験を主として書き下ろした書。 (推薦:矢島寿一) |

|

『構造の世界-なぜ物体は崩れ落ちないでいられるか』 |

私達の生活の中の構造 ―エンジニアとのコミュニケーションは可能か 第1部 難産の末に生まれた材料力学 第2部 引張りの構造 第3部 圧縮と曲げの構造 第4部 構造と設計 |

| この本は、建築や土木の分野と深くかかわる構造学について、概念と理論の本質をわかりやすく説いていると思う。数式や表をほとんど使わず、イラストや写真を用いた解説は、構造学の直感的な理解にもつながるだろう。この本を読めば、とっつきにくかった構造の世界が、きっと面白く感じられるにちがいない。 (推薦文:鱒沢曜) |

|

|

『プロが教える橋の構造と建設がわかる本-計画、設計から、基礎、橋脚、架設などの工事構造、工法、維持までさまざまな橋を実例で解説!』 |

計画、設計から、基礎、橋脚、架設などの工事構造、工法、維持までさまざまな橋を実例で解説。 (推薦:松尾智恵) |

|

『地球のしくみ』 |

地球46億年の歴史がカラー図解を用いてわかりやすく述べられている。大陸や海洋の形成、生物の誕生と進化、火山や地震活動のしくみが項目毎に解説されており、読者は興味のある項目から読み進めればよい。地球の歴史やスケールに対して我々人類や人工構造物がいかにちっぽけなものかが思い知らされ、小さくまとまった価値観を見直す良い機会にもなる。 (推薦文:年縄巧) |

|

『施工がわかるイラスト建築生産入門』 |

ひとつの建築物ができ上がるまで、どのような人々が関わり、どのようなプロセスを経て完成していくのか、豊富なイラストを用いて、分かりやすくまとめられている。 (推薦文:松尾智恵) |

|

『力学と構造フォルム-建築構造入門』 |

力学の基本と構造フォルムに対する造形力が身につく建築構造の入門書。建築構造の魅力と楽しさを教えてくれる。 (推薦:鱒沢曜) |

|

『建物が壊れる理由(わけ)-構造の崩壊 その真相にせまる』 |

なぜ建物が壊れるのか?本書ではこの疑問に答えるべく、建物の崩壊事故の数々を取り上げ、その崩壊のメカニズムを平易に解説している。 (推薦:鱒沢曜) |

|

『逃げないですむ建物とまちをつくる-大都市を襲う地震等の自然災害とその対策』 |

東京や大阪などの大都市における震災などによる自然災害を想定し、建物やまちから「逃げない対策」を推進するために必要な知見をとりまとめた解説書。 (推薦:鱒沢曜) |

|

『是(かく)の如(ごと)く信(しん)ず -現代語訳』 |

座右の銘「誠実であれ よいものをつくれ」を、三井総本店、帝国劇場、三越本店、日本工業倶楽部など数々の建築物に具現化してきた著者生涯の思考の記録。 (推薦:鱒沢曜) |

|

『現代建築に関する16章―空間、時間、そして世界』 |

住宅、環境、かたち、機能など、建築を取り巻く身近なテーマに対し、現代の代表的建築家や建築作品と、現代の建築理論との関係を、建築史家の視点から明快に読み解く。 (推薦文:米田正彦) |

|

『光の教会 ―安藤忠雄の現場』 |

小さな教会の建設をめぐり、ローコストというハンディをデザインの原理へと変換する建築家を中心に、リアルな現場を舞台として「建築を夢見る、半分少年の大人たち」の物語が繰り広げられる。2001年大宅壮一ノンフィクション賞受賞作品。 (推薦文:米田正彦) |

|

『建築設計のためのプログラム事典―名設計の本質 (エッセンス) を探る』 |

めまぐるしく変容する現代社会に対し、さまざまな出来事を許容し周辺環境を巻き込む「プログラム」を有する建築。「プログラム」の諸相を名作のなかに発見し建築の本質を浮き彫りにする。 (推薦文:米田正彦) |

|

『こどもを育む環境蝕む環境』 |

家庭環境の変化、遊び場の減少など、こどもの環境が脅かされつつある今、こども環境づくりの第一人者が、こどもが健やかに育つ空間について、多様なデータを駆使し語りつくす。2019年日本建築学会著作賞受賞作品。 (推薦文:米田正彦) |

|

『錯乱のニューヨーク』 |

舞台は摩天楼ひしめくマンハッタン。圧倒的な描写力により資本主義が生み出す都市の過密と過剰からロボトミーという建築プログラムが抽出される。現代の代表的建築理論。 (推薦文:米田正彦) |

|

『建築の多様性と対立性』 |

建築の部分と全体への分析を経て、多様性と対立性という建築の価値を見出した。近代建築を切り開いたル・コルビュジェの「建築をめざして」以来の重要な建築理論の一つ。理論の実践版といえる、同著者らによる都市分析「ラスベガス」も合わせて読みたい。 (推薦文:米田正彦) |

|

『考現学入門』 |

現代の社会現象を調査・研究し、世相や風俗を分析・解説しようとする学問である考現学を創始した今和次郎(1888~1973)の調査報告をまとめた本。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『磯崎新建築論集』全8巻 磯崎新【著】 |

建築家磯崎新の建築論集。彼は丹下健三に師事した後、ポストモダン建築をリードするとともに、評論活動などを展開した。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『生きのびるためのデザイン』 |

デザインを、安易な消費者神話の上にあぐらをかいた専門家たちの手にまかせきってはならない。人びとが本当に必要としているものへの綜合的なアプローチによって、豊かな思考と実験に支えられたかつてない生態学的デザインを追求する。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『エコロジカル・デモクラシー―まちづくりと生態的多様性をつなぐデザイン』 |

エコロジーとデモクラシーが結びついた人々の心に触れる都市を考える。都市形態の理論と豊富な事例により、まちづくりに明確な方向を与える。 |

| 筆者は、日本のコミュニティ・デザインにも大きな影響を与えているランドスケープデザイナーである。エコロジーとデモクラシーに軸足を置き、自らの実践事例を通して環境設計のための15の原則をまとめている。しかし決してノウハウ本ではない。建築や都市をデザインする世界で生きていこうとするものにとって貴重なよりどころとなる哲学が語られているのである。この哲学をデザインとして実現するために人生と都市と地球の3つのフレームワークが重要であることを是非読み取って欲しい。 (推薦文:伊藤雅春) |

|

|

『形の合成に関するノート / 都市はツリーではない』 |

建築デザインの共通認識をパタンに分け、それを言語のように組み合わせる「パタン・ランゲージ」を提唱したアレグザンダーの初期の著作二篇を所収。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『まち再生の術語集』 |

まち育ての助っ人として全国を駆け回る筆者が、住民・行政・専門家・支援者のトラブルをドラマに変える現場で捕まえた、まち再生の思想と手法のキーワード集。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『都市をたたむー人口減少時代をデザインする都市計画』 |

人口減少社会において都市空間はどう変化していくか。それに対して都市計画はどうあるべきか―フィールドワークでの実践を踏まえて、縮小する都市の“ポジティブな未来”を考察。 (推薦:伊藤雅春) |

|

『塔と橋 ―構造芸術の誕生』 |

塔、橋梁、高層ビル、シェル構造。美しい構造物を設計してきた構造エンジニアの功績を構造技術の歴史に沿って取り上げながら、「工学における構造芸術の理念」を解説する。 (推薦文:松尾智恵) |

|

『図説やさしい建築数学』 |

「建築」に必要な数学を集めました!初学者のための「学び直し+α」テキスト。 |

| 数学と建築の関連性が分かりやすく述べられている。数学の授業内では公式がどのように建築分野に利用されているかまで説明できないが、本書では建築に関連した具体例が示されている。数学の授業に合わせて読むことで数学の理解度を上げるとともに建築分野への関心も高めることができる。 (推薦文:髙橋義考) |

|

|

『世界の構造デザインガイドブック』 |

ヨーロッパ、北米、中南米など、世界各地にある優れた構造デザインの作品が集約されて紹介されている。構造エンジニアや構造システムのコラムを合わせて読むことで、より理解が深まる構成となっている。 (推薦文:松尾智恵) |

|

『日本の構造デザインガイドブック』 |

2019年に刊行された「世界の構造デザインガイドブック」の続編。 構造デザインの観点から、日本国内に点在する特徴ある作品を選出。図版や写真を豊富に用いてわかりやすく解説している。 (推薦文:松尾智恵) |

|

『街並みの美学』正,続 |

人間のための美しい街並みをつくる創造的手法を具体的に提案した街並みづくりの基本文献。 (推薦:深井祐紘) |

|

『建築の七つの力』 |

連想の力、数の力、ゴシックの力、細部の力、模倣の力、地霊の力、過去の力という、建築を成立させる七つの領域についての論考。 (推薦:深井祐紘) |

|

『建築のかたち百科-多角形から超曲面まで』 |

本書では、多角形や多面体、曲線や曲面、さらにはそれらの4次元版、といった数理的幾何学的なかたちを手がかりにして建築を見直し、宇宙時代にふさわしい新しい住まいや環境のかたちを先取りしてみた。 |

| 建築に用いられるかたちについて、歴史的建築物から近代の建築物を例に分かりやすく解説している。幾何学的な形状、曲線がどのように平面、曲面を構成して建築に取り入れられているかが、多くの写真とともに示されている。建築の歴史を学びながら、形の美しさを楽しめる本である。 (推薦文:髙橋義考) |

|

|

『「いえ」と「まち」 ―住居集合の論理』 |

日本の住生活の実体を明かし、住居計画の具体的な指針を分かりやすく示した住居論。 (推薦:深井祐紘) |

|

『集合住宅物語』 |

建築雑誌「都市住宅」の編集長で建築評論家の植田実が、4年余の歳月をかけ首都圏の主だった集合住宅を訪ね歩いた。写真家・鬼海弘雄による建築ポートレートは、貴重な「東京遺産」と評される。 (推薦:深井祐紘) |

| 建築家藤森照信が、現代住宅の完成をみた「昭和」に焦点を当てて、そこで成された住宅の主要な改革と建築家の果たした役割を明らかにする。 (推薦:深井祐紘) |

|

|

『アメリカ大都市の死と生』 |

都市論のバイブルともいわれ、20世紀後半の都市計画思想を代表する一冊。近代都市計画を批判した本書は、本国アメリカのみならず、日本の建築家にも多大な影響を与えた。 (推薦:深井祐紘) |

|

『人間の空間 ―デザインの行動的研究』 |

人間にとって空間はいかにあるべきか―本書は、人間の生活空間、とくに建築関係の心理学、それも公共的施設を行動の面からアプローチしたユニークな試みである。 (推薦:深井祐紘) |

|

『明日の田園都市 ―新訳』 |

「田園都市」とは、E・ハワードが提唱した都市理論である。その考えは後の世界中の住宅地開発に影響を与えたほか、職住近接の考え方は100年を経た現代でも非常に重要な概念である。 (推薦文:深井祐紘) |

|

『近隣住区論―新しいコミュニティ計画のために』 |

近隣住区論は、小学校を核とした住宅地のまとまりを住区とする考え方である。ニュータウン建設にはこの近隣住区論が取り入れられている。 (推薦:深井祐紘) |

|

『誰のためのデザイン? ―認知科学者のデザイン原論』 |

使いにくく,ミスを生みやすいデザインが満ちあふれているのはなぜか。それをどう改善すべきか。第一級の認知心理学者がユーモアたっぷりに論じた痛快な本。 (推薦:深井祐紘) |

|

『いかにして問題をとくか』 |

ハンガリー出身のアメリカの数学者ジョージ・ポリアによる、数学だけでなくあらゆる問題を解決するためのヒューリスティックを紹介した本。 (推薦:深井祐紘) |

|

『建築家なしの建築』 |

世界各地の無名の工匠たちによる風土に根ざした土着建築を一堂に会してパノラマ的に紹介した図集。「系図なしの建築についての小さな手引書」。 (推薦:深井祐紘) |

|

『復興計画 幕末・明治の大火から阪神・淡路大震災まで』 |

地震、戦争、そして明治以降頻発した大火で崩壊した諸都市は、どのような復興計画を実行してきたのか。歴史を辿り今後の都市づくりを展望する。 |

| 日本は自然災害の多発国であり、過去に甚大な被害を受けた都市は多い。重要なのは災害からの復興であり、その過程を知ることは自然災害に対する備えにもなる。特に、東京の関東大震災からの復興や阪神・淡路大震災からの復興を知る価値は高い。是非、一読を薦める。 (推薦:藤村和正) |

|

|

『帝国ホテル建築物語』 |

旧帝国ホテルの歴史を描いた小説である。建築の空間、造形、材料の緻密な描写とともに、支配人の建築への想い、フランク・ロイド・ライトの設計へのこだわり、職人たちのものづくりへの情熱が強く心に響く。 (推薦文:鱒沢曜) |

|

『ドナウ河紀行 東欧・中欧の歴史と文化』 |

ドイツの黒森に発し東欧・中欧8か国を流れ黒海に注ぐ。約2900キロの大河の両岸には、多彩な文化に彩られた独特の「ドナウ世界」が広がっている。 (推薦:藤村和正) |

|

『人が死なない防災』 |

東日本大震災で大津波に襲われた岩手県釜石市で、子どもたちの主体的な避難行動を可能にした「防災教育」を公開。生き残るための指針を提起する。 (推薦:藤村和正) |

|

『未曾有と想定外 東日本大震災に学ぶ』 |

未曾有と想定外、二つの言葉に隠れてしまった本質的な問題とは。原発事故調査委員会委員長を務めた著者が失敗学の視点から考えた大津波と原発事故。 (推薦:藤村和正) |

|

『住まいをよむ』 |

住まいにまつわる事象(行政・施工法・金融制度・建築業・街づくり等)を、時代をおって解説、読み解いていく。 |

| サステイナブルデザインの研究・実践と「箱の家」シリーズで知られる難波和彦の住宅論。主に戦後日本の住まいの在り方に注目し、多角的な視点かつ、平易な言葉で、自身の建築理論や思想も交えながら、人と住まいとの関係性についてまとめている。NHKテキストのため、高校生や建築初学者はもちろんのこと、研究者や実務者にとっても学びのある書籍である。 (推薦文:栃内秋彦) |

|

|

『デザインの鍵―人間・建築・方法』 |

[目次] 人間がいれば建築がある/建築が人間をつくる/人間は変化のプロセスをもつ/スーパーマンに建築はいらない/・・・ (推薦:栃内秋彦) |

|

『人・建築・地球とエクセルギーー環境物理学入門』 |

建築環境空間におけるヒトの振る舞いと建築環境システムの関係について。自然のポテンシャルを活かせる住まい方とは何かを明らかにしようとする。 (推薦:栃内秋彦) |

| 相似を成す「建物」の広がり(ヨコ)から「建築」(タテ)を立ち上げるための、思考のタペストリー。東京藝大大学院の講義から生まれた出色の入門書。 (推薦:栃内秋彦) |

|

|

『建築と触覚:空間と五感をめぐる哲学』 |

フィンランドの名建築家、建築理論家による名著の待望の邦訳。建築における触覚、聴覚、味覚、嗅覚の重要性を再考する。 (推薦:栃内秋彦) |

|

『風景の狩人 建築家の視野』 |

[目次] Ⅰ 風景の狩人 Ⅱ 実測小論 Ⅲ 街並の連続 Ⅳ 風景のモザイク Ⅴ 達人との対話 |

| 鈴木恂は徹底的なフィールドワークと実測を基礎に、都市・建築を自身の身体に体得し、今でも建築を作り続けています。本書のテーマである「歩きながら考えること。建築家はつねに実測的であれ。」とのメッセージは、建築を学び始める皆さんにとって沢山の気づきを与えてくれるはずです。今すぐスケールを持って実測にでかけましょう。 (推薦文:川﨑修一) |

|

|

『建築と規範―利己からの利他の建築へ』 |

「2024年日本建築学会著作賞」受賞作。公共という概念を倫理に帰着させて考えることで、「利己の建築」が「利他の建築」に繋がっていく。 (推薦:川﨑修一) |

|

『好きなことはやらずにはいられない 吉阪隆正との対話』 |

日本を代表する建築家、そして教育者であり、探検家、思想家としても生きた吉阪隆正の自由奔放かつ刺激的なことばとスケッチが詰まった本。 (推薦:川﨑修一) |

|

『河童が覗いたニッポン』 |

網走や府中の刑務所、裁判所、地下鉄工事、果ては皇居まで。超細密イラストと独自の視点によって立体的に浮かび上がってくるニッポン。 (推薦:川﨑修一) |

|

『深夜特急』 |

インドのデリーからイギリスのロンドンまで、乗合いバスで行ってみたい。そう思い立った26歳の“私”は、仕事をすべて投げ出し旅に出た。 (推薦:川﨑修一) |

|

『書を捨てよ、町へ出よう』 |

平均化された生活なんてくそ食らえ。永遠の不良・時代と共に駆け抜けた天才アジテーター・寺山修司による、100%クールな挑発の書。 (推薦:川﨑修一) |

|

『建築家と建築士―法と住宅をめぐる百年』 |

西洋の建築家像を手本としてきた建築家たちが、ながらく批判してきた建築士法。一次資料を駆使して法にこめられた理念や意図を丹念に描き出す。 (推薦:川﨑修一) |

|

『自治体の政策創造』 |

高度情報化社会における政策創造研究の意義を説く。具体的な都市政策、まちづくりのあり方を実践的に提示する。 (推薦:川﨑修一) |

|

『日本の都市空間』 |

我が国の伝統的な都市空間の形成を再評価し、その現代的な意義と方向づけを行なった労作。日本の都市の成り立ちを考えるうえで必読のロングセラー。 (推薦:深井祐紘) |

※書籍の内容および目次情報は、各書籍とCiNiiBooks、出版社Webサイトを参照・引用しました。

※明星大学図書館内でスターブックスの冊子を提供しています。ご自由にお持ちください。

明星大学図書館「スターブックス」シリーズ part.4第4版

建築学部建築学科推薦!建築の技術と心を知る100冊

発行日:2025年7月20日

制作:明星大学図書館

図書館ブログとは

明星大学の教員と職員、そして図書館の勤労奨学生がおすすめの本や新着本から、図書館の活用法などを紹介するブログです。

カテゴリー

最新の記事

- 【勤労生レポート】中学生職場体験

- 第9回勤労奨学生によるブックフェア「最後の仕上げ!レポート&卒論攻略ブックフェア」を開催中です

- 【勤労生レポート】蔵書点検

- 【図書館勤労生おすすめの本】『ケーキの切れない非行少年たち』

- 第8回勤労奨学生によるブックフェア「小さな秋を、旅しよう。」を開催中です

過去の記事

- 2025年12月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年4月

- 2025年2月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年6月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年8月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年10月

- 2019年8月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月